静けさ漂う、オフシーズンの「世界遺産・吉野山」。

特に静まり返った山々が、純白の雪化粧を纏うとそこはまるで別世界。

桜の名所として名高い吉野山ですが、平安期以前は「雪の吉野山」として名を馳せていた事

は余り知られていません。多くの歌人も吉野山の冬景色を愛し、名歌を今に残しています―。

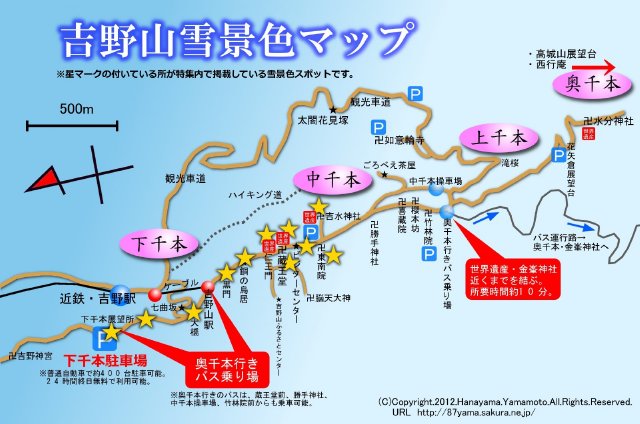

このページでは無料の下千本駐車場から徒歩30分以内で行けるお勧め雪景色スポットと共に

冬季のイベントも掲載。この冬は「静寂の吉野」へ。

下千本展望所 (下千本Pすぐ近く:MAP)

吉野山の下千本エリアを一望できる展望所です。

ここからは吉野山のシンボルである世界遺産・金峯山寺蔵王堂と一緒に雄大な雪景色を楽しめるのがポイント。下千本駐車場からすぐの場所ですので気軽に訪れる事が出来ます。

嵐山 (下千本Pすぐ近く:MAP)

嵐山は下千本駐車場すぐ横にある小さな山の名前です。あの京都嵐山の元となった場所で、知る人ぞ知る歴史的なスポット。写真は星空と共に写した嵐山の幻想的な雪景色です。

御野立ち跡 (下千本Pから徒歩約1分:MAP)

御野立ち跡は下千本駐車場のすぐ近くにある展望所の事です。ここからは下千本の七曲り坂も一望することが出来、機械遺産に登録された日本最古のロープウェイ「吉野山ロープウェイ」の姿も同時に観ることが出来ます。

大橋 (下千本Pから徒歩約5分:MAP)

大橋は、下千本の道中にある色鮮やかな橋です。

降雪時には真紅の橋と純白の雪の対比がより一層目を引き付けます。

橋からは谷下に近鉄吉野駅方面を見下ろす事ができ、ホームに入ってくる電車と共に雪景色を楽しむ事も出来ます。

黒門 (下千本Pから徒歩約10分:MAP)

吉野山の総門である黒門は、その昔公家大名でさえも馬から降り、そこを通ったと言われます。

黒門周辺に雪が積もると、威厳ある門の色合いが一層際だちます。

銅の鳥居 (下千本Pから徒歩約12分:MAP)

日本3鳥居の一つ。

奈良の大仏を造った銅と同じもので出来いるとされ、別名「発心門」とも呼ばれます。大峰山に向かう修験者はここを通り厳しい修行に向かいます。

【世界遺産】仁王門 (下千本Pから徒歩約15分:MAP)

修験道の聖地である吉野山の厳粛さを感じさせる堂々たる佇まいが印象的な仁王門。

唯、雪が積もるとどことなく柔らか味のある姿に見えるのは私だけでしょうか―。

【世界遺産】 金峯山寺・蔵王堂 (下千本Pから徒歩約15分:MAP)

金峯山寺・蔵王堂は吉野山のシンボルとも言える修験道の根本道場。

現在の建物は約400年前に再建されたとされ、木造古建築として日本で2番目の大きさを誇ります。(一位は東大寺大仏殿)

降雪時にも是非とも訪れたい必見スポットです。

南朝皇居跡 (下千本Pから徒歩約15分:MAP)

金峯山寺・蔵王堂のすぐ西側にある場所が南朝皇居跡です。今から約700年前の南北朝時代、に後醍醐天皇はこの場所に皇居を建て住んでおられました。ここには南朝妙宝殿が建ち、その姿と雪景色がとても絵になるスポットです。

中千本・商店街 (下千本Pから徒歩約20分:MAP)

金峯山寺・蔵王堂と勝手神社の間にある中千本商店街。

ここは老舗の名店があちこちに軒を連ね、吉野山を代表する商店街として知られます。

雪が積もる中歩く中千本の街並は、どこか懐かしい気分に浸らせてくれます。

東南院・多宝塔 (下千本Pから徒歩約20分:MAP)

修験道の開祖である役行者が開いた東南院は大峰山の持護院として知られます。境内には堂々とした姿の多宝塔が建っており、雪が積もるといつもとは違う和らげな表情を魅せてくれます。

【世界遺産】 吉水神社 (下千本Pから徒歩約25分:MAP)

南北朝時代の後醍醐天皇が仮の皇居(行在所)としたのがこの吉水神社です。

境内はこぢんまりとしており、そこで味わう雪景色は普段以上に静かな気持ちにさせてくれます。

吉水神社から観る中千本と上千本 (下千本Pから徒歩約25分:MAP)

吉水神社の境内からは中千本エリアと上千本エリアを一望する事ができ、観桜期には「一目千本」と形容される桜景色を観ることが出来ます。降雪時は山々を覆う桜に雪が積もり、それはまるで雪の華のような美しさです。

吉野山の雪景色と和歌

平安期以前の吉野山は「雪の吉野山」として名高い存在であったと言われます。その証左として吉野山の雪景色を歌った和歌も多く残されています。西行のように吉野に積もる雪を桜の花に喩える歌人も居れば、逆に春に咲く桜を「まるで雪のようだ」と詠む歌人もいたくらいです。それだけ昔は「吉野=雪」と言うイメージが定着していたと言うことでしょうか。ここでは、吉野の雪景色にちなんだお勧めの歌をご紹介します。

| 歌:其の1 | 「朝ぼらけ 有明の月と みるまでに 吉野の里に ふれる白雪」 |

|---|---|

| 作者 | 坂上是則(さかのうえ の これのり)。生年不詳~930年。 |

| 解説 | 夜明けに観た吉野の雪景色が、有明の月のように美しく輝いていた様子を詠んだ歌。百人一首にも選ばれているのでご存知の方も多いでしょう。古今集より。 |

| 歌:其の2 | 「山ざくら 初雪ふれば 咲きにけり 吉野は里に 冬籠れども」 |

|---|---|

| 作者 | 西行法師(さいぎょうほうし)。1118年~1190年。 |

| 解説 | 山桜に積もった初雪を桜の花と見立てて詠んだ歌と解釈できます。冬の吉野に籠りながら、まだ遠い春を待ち侘びる西行の気持ちが良く伝わります。とても美しい歌ですね。 |

| 歌:其の3 | 「み吉野の 山辺にさける 桜花 雪かとのみぞ あやまたれける」 |

|---|---|

| 作者 | 紀友則(き の とものり)。845年~907年。 |

| 解説 | 吉野の山に咲いた桜は、まるで雪と見間違えてしまいそうだという歌です。当時の吉野は、それだけ雪のイメージが強かったのだろうと思わせてくれます。 |

| 歌:其の4 | 「雪げこそ 名を残るらめ 吉野山 花まちどをに 掛かる白雲」 |

|---|---|

| 作者 | 前大納言光任 |

| 解説 | 雪解けの時こそ吉野山の名を残す美しさであろう。白雲が花が咲く頃を待ち遠しく思っている―。と言う歌です。 |

| 歌:其の5 | 「み雪降る 吉野の岳に居る雲の 外に見し子に 恋ひわたるかも」 |

|---|---|

| 作者 | 不詳。 |

| 解説 | 雪が積もる吉野の丘と雲を観ながら、恋焦がれる女性への気持ちを詠んだ歌。 |

| 歌:其の6 | 「み吉野の 山の白雪 踏み分けて 入りにし人の おとづれもせぬ」 |

|---|---|

| 作者 | 壬生忠岑(みぶ の ただみね)。860年頃~920年頃 |

| 解説 | 俗世間から離れ、静まり返った冬の吉野に入った知人から何一つ音沙汰が無い事を詠んだ歌です。 |

| 歌:其の7 | 「吉野山 峰の白雪いつ消えて 今朝は霞の 立かはるらん」 |

|---|---|

| 作者 | 源重之(みなもと の しげゆき)。生年不詳~1000年頃。 |

| 解説 | 吉野山に積もった雪がいつの間にか解けてしまい、気が付けば朝の霞(かすみ)が立ち込めていた情景を詠んだ歌です。拾遺和歌集。 |

| 歌:其の8 | 「み吉野の 耳我の嶺に 時なくぞ 雪は降りける 間無くぞ 雨は振りける その雪の 時なきが如 その雨の 間なきが如 隈もおちず 思ひつつぞ来し その山道を」 |

|---|---|

| 作者 | 天武天皇(てんむてんのう)。631年~683年。 |

| 解説 | 天武天皇が自身の重病を患いながら冬の吉野に来られた時に詠んだ歌とされています。万葉集より。 |

吉野山、冬季イベントのご紹介

【イベント概要】

「鬼火の祭典」は吉野山節分期に行われる一大イベントです。

期間中は無料の鍋や仙人ぜんざいなどが振舞われるほか、夜間の神秘的な「鬼歩き」「鬼火ライブ」「桜燈火」も必見!

クライマックスの3日には世界遺産・金峯山寺蔵王堂で節分会が行われ、「鬼踊り」やテレビ等の豪華景品が当たる「福豆まき」が行われます。吉野山の節分では「福は内!鬼も内!」と言う伝統があり、悪い鬼も受け入れ改心させようと言う所も注目すべきポイントです。これほどのサービス&規模で祭典が行われるのは年中を通じてこの時だけですので、是非とも節分は吉野山「鬼火の祭典」へ!

◆行事名:第15回 鬼火の祭典

◆開催期間:2013年2月1日(金)から3日(日)まで。

◆開催場所:奈良県・吉野山

◆交通アクセス:主な会場となる金峯山寺・蔵王堂へは電車の場合近鉄吉野駅から徒歩で20分以上。車の場合、無料の下千本駐車場から徒歩約15分。

【イベント日程】

◆2月1日:吉野山鍋対決(500人分の鍋が無料振舞い。11時からビジターセンターにて。)、桜燈火(17~21時。蔵王堂周辺)

◆2月2日:桜燈火(17~21時。蔵王堂周辺)、鬼歩き(19時~20時。吉野山全域)、鬼火ライブ(19時~20時50分。蔵王堂にて)、仙人ぜんざいの無料振る舞い(18時半~蔵王堂にて先着1000名分)など。![]() 鬼歩きの動画はこちら

鬼歩きの動画はこちら![]()

◆2月3日:金峯山寺節分会(鬼踊り、豪華商品が当たる福豆まきなどがあり。11時~13時。蔵王堂にて。)![]() 節分会の動画はこちら

節分会の動画はこちら![]()

※日程の変更がある場合も御座います。詳しくは吉野山観光協会と金峯山寺・蔵王堂にお問合せ下さい。

【2012年12月2日(日):壽稲荷大明神大祭】

上千本エリアにある喜蔵院で行われる大護摩焚き行事です。山伏が450人集結する光景は大迫力。午前11時から。

【2012年12月9日(日):太子行者講・柴打大護摩供】上千本エリアにある由緒ある寺院竹林院で行われる護摩焚きです。ここは聖徳太子ゆかりの寺院として有名。午前10時から。

※新着のイベント情報が入ればこの欄に追加記入致します。←TOPページに戻る